この記事は約20分で読めます(動画部分を除く)

・滝や川の流れを観察するコツ

・初心者でもできる「透明感」の表現方法

・中上級者向け:滲みをコントロールして自然な水の表情を描く方法

・絵を仕上げるときに意識したい全体バランスの整え方

水辺の風景は一見難しそうですが、観察の視点とちょっとした工夫で表現がぐっと変わります。

ぜひ一緒に挑戦してみてください。

水彩画で「水」を描くことはなぜ難しい?

「水の描き方って、なんだか難しいなー」と思っていらっしゃるかた

多いのではないでしょうか?

実は僕もそうです(笑)

水には多様な表情があるから

静物と違って、動く水にはたくさんの表情がありますよね。

例えば・・・

①.流れるせせらぎの水

②.砂浜や岩場の波打つ水

③.激しく落下する滝の水 ・・・などなど

「水」とひとことで言っても、たくさんの姿や形を持ってます。

水は自由に形をかえるとともに、周りの色や光を映す特徴がありますから。

ココが水の難しいところですね。初心者のかたが躓きやすいポイントです。

例えば、水道の蛇口からシンクに勢いよく落ちる水をじーっと眺めてみてください。

真下に落ちる直線的な線と、シンクにぶつかって飛び散る粒状や泡状の水滴が見えますよね。

次に、海の波を見てみましょう。

遠くの方では「うねり」が、手前では波打ち際で白く砕けるところが見えますね。

これらを描くには、よく観察して、ある程度の形のパターンを覚えると良いと思います。

僕はこういうとき、目をつぶっておいて、一瞬目を開けるんです。ちょうどカメラのシャッターのようにパっと。

そうすると、その一瞬の形が目に残像として残ります。これを何度かやるんです。

こうして対象物の形や繰り返しのパターンをある程度覚えるようにします。

ちょっとした人間カメラです(笑)

水はちょっとした色と光の工夫があれば、それっぽく見えます(初心者向け)

次に水の色は何色に塗れば良いか?です。

水自体は無色透明ですが、周囲の光や空の色を映します。

なので、水の周りや向こうにあるものの色が水の色になります。

また、水の周囲にあるものの色が水に反射しますので、それらの色も水の色になります。

したがいまして、水の色は千差万別になるのです。

色の名前に「みずいろ」というものがありますが、これは、きっと青空のもとにある水の色を表した表現ですね。

また、水が泡立っているときや飛沫をあげているとき、例えば、滝の落水や波頭の泡は

白くなります。これは細かな泡の粒が光を乱反射するためです。

ですから、前述のように水の周りや向こうにあるものの色が水の色ではありません。

この部分は白い絵の具で塗るのではなく、紙の白を残して表現するのが基本です。

そして、その泡立っている部分にも明暗がありますので、陰影の部分にはグレーや群青を極く薄く重ねてあげます。ただ単に白ではなく手触り感を出すことができます。

まとめると以下になります。

◆色と光・・・水は周りの色を映し背後の色を通すので、「水色」でなく周囲の色で描く

◆泡や飛沫・・・水は泡立つと白く見えるのでその部分は描き残して、青みがかったグレーで陰影を描き込む

◆「紙の白」を活かす・・・透明感を出すために絵の具の白は使わず紙の白を描き残す

使用する道具と準備

今回使用した紙と筆と絵の具などです

水彩紙(中目300g/s以上の厚手)と絵の具

今回は「ARCHES(中目300g/s)」のF4サイズを使用

今回の題材では、マスキングを必要とする箇所は少なかったのですが、念のために頑丈なアルシュを使いました。

絵の具は以下のものを使用しました。

濃い葉の色:

PERYLENE GREEN(WINSER NEWTON)、PERMANENT SAP GREEN(同左)

明るい葉の色:

TRANSPARENT YELLOW(WINSER NEWTON)

崖や岩肌の色:

OPERA(ホルベイン)、BURNTSHENNA(WINSER NEWTON)

QUINACRIDONE GOLD(ホルベイン)

20250811_032756909_iOS-1024x518.jpg)

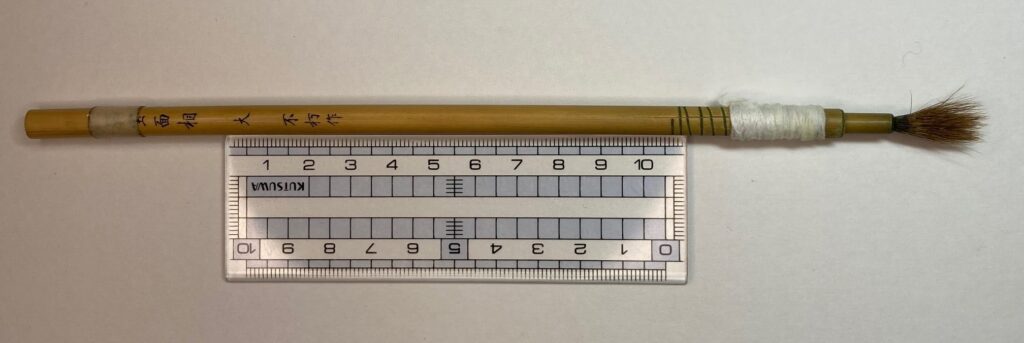

使用する筆

◆面相筆(大)

-rotated-e1748174870779-1024x345.jpg)

◆面相筆(大)割れ筆

◆平筆

-rotated-e1748174748187-1024x343.jpg)

マスキング液と水スプレー

ほかの記事で触れていますように、マスキング液はホルベインのマスキングインクを使用しています。水スプレーは100均で購入したものを使用しています。

下描きしましょう

まずは対象物の全体をざっと見て、何がどの辺にあるか確認

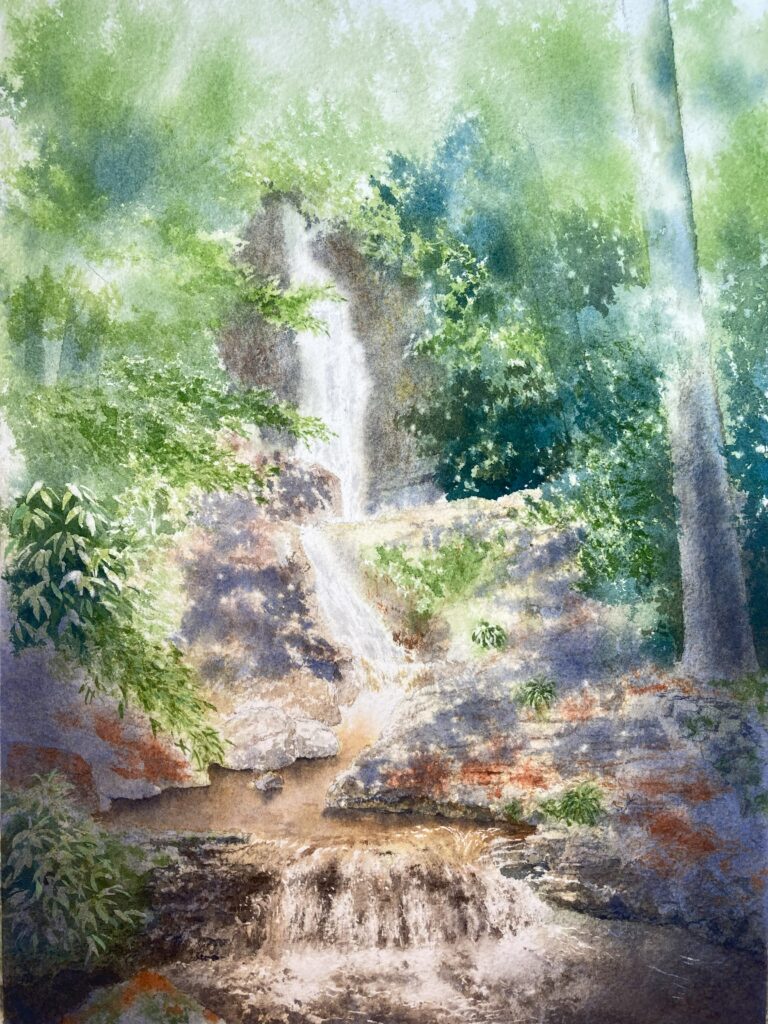

今回の絵の題材です👆

とある奥深い山の中の滝です。滝の手前30mほどから撮影しました。

大きさを実感していただくための参考に、いちばん奥の滝の落差は約30mだそうです。

なかなか複雑な風景です(苦笑)。

いちばん奥に滝があり、そこから手前に向かって川が流れてきて、更に手前の方でもう一度、

小さな落水を作っています。川の脇にはゴツゴツした岩が並んでいます。

そして、空を覆うように杉などの木が滝の脇から手前に向かって生い茂っています。

・・・といったように、風景全体の構造を把握してから下描きをします。

要するに、どこに何があるか?ですね。 それをまず把握してから下描きします。

実際に下描きの様子をごらんください

僕は下描きを結構しっかり描き込むほうです

この方が、構図のズレやヘンな形がわかりますし、色を塗るときに困りません

下描きの振り返りをします

下描きが終わったら必要なところにマスキングします

今回の題材ではマスキングの箇所は少ないです

いよいよ着彩です

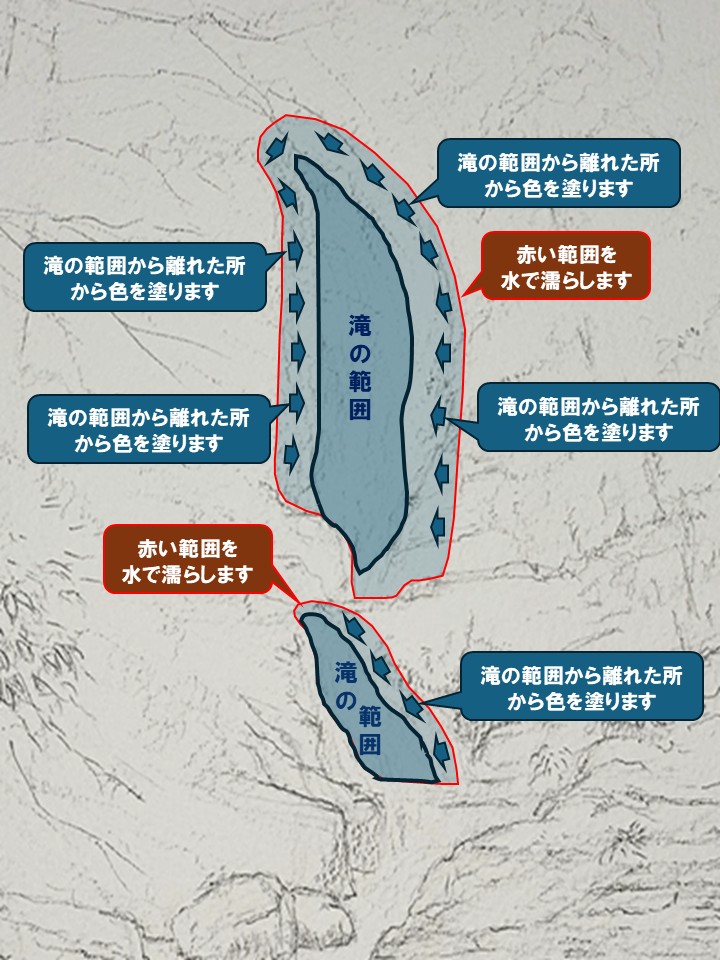

今回の着彩のポイント1(遠景の滝)

今回の題材での1つ目のポイントは遠景の滝の部分の描き方です

ご存じのように、滝は飛沫を上げながら落ちています。

このため滝の輪郭はボンヤリしていて、シャープには見えません。

このボンヤリ感を描くには、滲みを使います。

さて、この「滲み」。 使ってみるとわかりますが、滲みの範囲をコントロールしにくいです。

なので、滝の輪郭付近で滲みを止めるには、滝から遠い箇所からじわじわと近づけながら、塗る

と良いです。特に初心者の方は、別の紙で試し塗りするのをお勧めします。

予め水を張ると、筆で絵の具を置いた時、絵の具がじわじわ滲み広がります。

少しずつ滲みの様子を確認しながら、滝の水があるところくらいまで滲むように色を塗っていきます。

このとき、塗る色は滝の背景の色です(今回の場合は、背景の岩の色)。

次に滝の水の中の陰影の部分に極く薄い色を置いていきます。

今回は青みがかったグレーを置きました。

このようにすると、遠景の滝のぼんやりした水の存在感を表すことができます

後ほど動画でも説明していますが、下の図も参考にしてください。

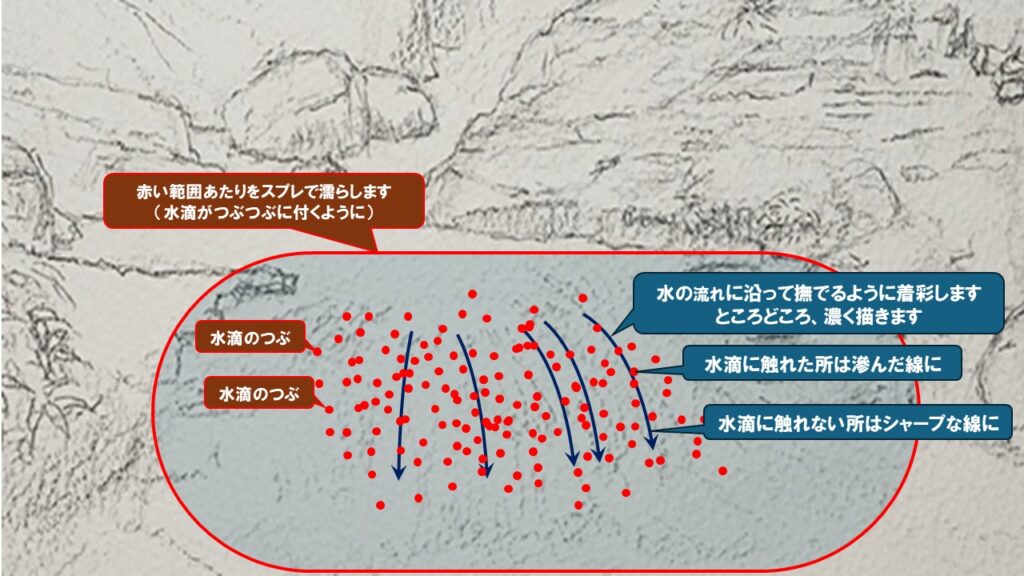

今回の着彩のポイント2(近景の落水)

今回の題材での2つ目のポイントは近景の落水の部分の描き方です

近景の水は遠景の水に比べると気を遣うモチーフです。

この部分は落差も小さい滝で、あまり飛沫を上げていません。

その代わり、遠景の滝よりも水の流れる筋がハッキリし、落下した後の泡立ちが見えます。

遠景の滝よりも、ずっと近いこともあり、より手触り感をもって表現する必要があります。

ここの表現は、次のようにして対応しました。

①.スプレーで紙の表面を濡らす(ベッタリではなく、水の粒が残るように)

②.面相筆で水の流れにそって撫でるように着彩する(細かな線を少しずつ)

③.①②を繰り返す

このとき、②の色は、落水の向こう側にある岩の色です。これは、水の向こう側の岩の色が透けて見えているためです。

また、②の描き方は、ところどころ濃さの変化を持たせる方が自然に見えると思います。

スプレーした水の粒が付いているところは適当に滲み、乾いているところはシャープな線になり、これらが併存することで、泡だったような自然な落水の様子になります。

もし、乾いた紙に筆で線をひく描き方だけだと、どうしても人工的なものに見えてしまうのと、水の流れというよりも、あたかも動物の毛並みを描いたような表現になってしまいがちです。

ここの描き方も、後ほど動画で説明していますが、下の図も参考にしてください。

今回の着彩のポイント3(全体のバランス)

絵が完成に近づいてきたなーと思ったら、ちょっとひと呼吸おきましょう

絵の完成が近づいてきたら、ちょっと筆を置いて絵を眺めてみることをお勧めします。

絵を縦にしたり横にしたり、目を細めて眺めてみたりします。

このとき心得ることは、絵の明るさ、コントラスト、色バランスなどです。

たとえば、絵を逆さまにして見ると、気づけなかったことに気づけたりします。

また、しばらく見ないようにしておき数日経って、ぱっと見たときの印象を感じてください。

新たな気づきがあると思います。

また、絵をみて、どこか「まだ色を入れたいな」と思うところはありませんか?

もしあれば、まだ「筆の置き所」ではありません。迷ったら入れてみましょう。

絵に向き合って、これらのことを感じてみてください。

僕は、これを「絵と対話する」と表現しています。

絵と対話しながら、仕上げるとよいと思います。

着彩の実演

まとめ

・モチーフをしっかり観察しましょう

今回の題材としていちばん重要なものは水です。水には滝や波、せせらぎなどさまざまな表情があります。じーっくり観察しましょう。どんなモチーフでも言えることですが、ある程度パターン化して記憶することが大切と思います。 「水の光っているところの模様はこんなパターンとこんなパターンがあるな」とか「落水の水筋の模様はこんなパターンが並んでいるな」といった具合です。 パターン化して記憶すると下描きも早くなりますよ。

・試行錯誤を楽しむ

描いていると「うまくいった♪」と思える瞬間もあれば、正直「あちゃー!」となる場面もあります(笑)。 でも、投げ出さないでくださいね。 投げ出さないでリカバリーしましょう。 その過程こそ、技術を育て、表現の幅を広げる先生だと思います。

・道具や技法を工夫する

マスキングやスプレーや最初に色を置く場所など、ちょっとした工夫で表現の幅が広がります。 今回ですと、遠景の滝の周囲の滲みのところや、近景の落水の所にスプレーをして筆を入れる所ですね。 自分なりのやり方を試しながら、技法の発見を楽しんでください。

・仕上げは絵と対話しながら

絵に距離をとって眺めたり、逆さにして観てみたりすると、新たな気づきが得られます。 絵と会話するように向き合うことで、より完成度が高まります。

・失敗も味方に

思い通りにいかないこともありますが、それを乗り越えるたびに腕が上がります。 むかし描いた絵があるのでしたら、今の絵と比べてみると必ず成長の跡を発見できます。 失敗も成長の一部と考えて、安心して進んでいきましょう。

では、また。

-485x366.jpg)

-485x322.jpg)

こんにちは♪ Bakkyです。水彩画たのしんでますか?

「水を描くのは難しい」と感じる方は多いのではないでしょうか

特に滝やせせらぎのように動きのある水は、どう描いたらよいか悩みがちです

この記事では、僕が実際に描いた作品「菅生の滝」を題材にして、初心者の方

でも挑戦できる基礎ポイントから、中上級者向けの応用技法までを丁寧に解説

します