この記事は約30分で読めます

古代エジプトから中世ヨーロッパ、ターナーやクレーのような巨匠達、そして今のSNSやデジタルアートの世界まで・・・水彩画は、いつの時代も人々に愛されてきました。

そして、いつの時代も少しずつ変化を続けてきました。

その進化のストーリーを風景画を中心にご紹介したいと思います。

この記事を読んで、「水彩って奥が深いんだ」、「こういう歴史を辿ってきたんだ」と感じていただけたらうれしいです。

僕もこの記事を書くためにいろいろ調べ、改めて感心し勉強にもなりました。

往年の巨匠達は、やっぱりスゴいです^^

それでは、時代をさかのぼって、水彩画の歴史をのぞいてみましょう!

・水彩画の始まりから現在までの大まかな歴史的流れがわかります

・時代ごとの水彩技法とその役割の変化を代表作品とともに知ることができます

・水彩画が「手軽な趣味」を超える深い文化であることを感じることができます

はじめに(水彩画の歴史を学ぶ理由)

透明感のある軽やかな発色、やさしいグラデーションやにじみなどなど。。。

水彩画には、他の画材にはない独自の魅力がありますよね。僕はダイスキです♪

けれども、簡素でありながら素敵で美しいこの画法が、単なる趣味の類いのものではなく、

実は何千年もの歴史を持つ表現技法であり且つ文化であることは、あまり知られていません。

僕も、この記事を書くまで知りませんでした(はははっ)。

なぜ水彩画の歴史を振り返ることが大切なのか、いくつかの視点から考えてみたいと思います。

技法のルーツを知ることで、あなたの絵の表現が深まるかもしれません

僕たちが現在使っている水彩技法の多くは、勿論一朝一夕に生まれたものではありません。

そりゃーもう膨大な数の画家たちが、紙質や水分量、顔料の性質などに向き合い、試行錯誤を重ねた結果なんだろうと想像できます。

そうやって磨き上げてきた、いわば“表現の遺産”だと思うんです。

たとえば、湿った紙の上で絵の具を流すようにして描く「ウェット・オン・ウェット」。

柔らかな色のにじみや自然なグラデーションを作るこの技法は、18~19世紀のイギリスの風景画家たちによって多用されたそうです。

(僕もダイスキな♪)ターナーなどの画家たちは、空や水の質感を描き出すために、この技法を巧みに使い、詩的な風景表現をしました。

こうした技法がどのように生まれ、どんな意図で使われてきたのかを知ることで、僕たちが同じ技術を用いるときの意識も高まると思います。

単なるテクニックとしてじゃなくて、「どういった歴史を辿ってきたのか」を知ると、絵そのものにも深みが生まれるはずです。

技法の背景を辿ることは、自分の絵の表現を見つめ直すことでもあり、創作の可能性を広げる切っ掛けとなると思います。

過去の作品の中に時代や社会とのつながりが見えてきます

水彩画は、芸術の一形式です。

と同時に、その時代ごとの価値観や社会の変化を映し出す鏡のようなものです。

描かれる風景や人物、モチーフの選び方ひとつにも、当時の人々が何を大切にし、どんな環境に生きていたのか、といった背景が反映されているはずです。

たとえば、産業革命期のイギリスでは、水彩による風景画がひとつの文化的ムーブメントとなりました。

急速に工業化が進み、都市の拡大とともに自然が失われていく現実に直面した人々は、水彩画を通して「消えゆく風景」を記録しようとしました。

田園や森の風景は、懐かしさや郷愁あるいは自然への敬意が込められ、柔らかな筆致と透明感のある色彩で描かれました。

こうした歴史的な背景を知った上で過去の作品を眺めると、単なる風景画と思われた一枚の絵にも、新たな意味が透けて見えてきます。

その絵が描かれた時代の空気や作者の想いが伝わってきて、鑑賞の深みがぐっと増すでしょう。

芸術と社会との関係性を考えることは、僕たち自身の現在の視点を見つめ直す機会にもなるかもしれません。

東洋と西洋それぞれの表現の違いを知る楽しさがあります

水彩画は、西洋だけでなく東洋でも長い歴史の中で独自のスタイルを築いてきました。

たとえば、日本や中国の水墨画は、筆の運びや墨の濃淡、紙ににじむ水分のコントロールによって、繊細で詩的な世界を描き出します。

特に「余白」を生かす表現は、見る人の想像力を誘い、静寂や間(ま)を大切にする東洋の美意識を反映していると思います。

これに対して西洋の水彩画は、ルネサンス以降の写実的な伝統を受け継ぎながら、光と影、立体感、遠近法などを駆使して、奥行きや構成の巧みさを追求していきました。

そして風景画や人物画において、色彩と光の関係を繊細に描き出す技法が発達し、透明水彩ならではの重ね塗りによる深みが表現されていきます。

こうした文化的背景の違いを知ることで、単に技法の比較にとどまらず、それぞれの価値観や自然観、美の捉え方に触れることができます。

それは僕たちの絵の表現にも新たな視点を与えてくれるはずです。

異なるアプローチを知ることは、絵を描く上で大きな刺激となり、創作の幅を広げるヒントにもなると思います。

僕は主に風景画を描いてて、もちろん洋画的な構図で描くのですが、日本画的なあの静寂と、ポカンと空いた余白を含む構図が好きで、そういった描き方をするときが多々あります。

このように、知らず知らず僕も東西の絵に刺激を受けながら描いてきたことに、改めて気づかされました。

作品を見る目が養われます

水彩画の歴史を知っていると、展覧会などで名画を見るときの楽しみ方が変わります。

どんな時代背景のもとで描かれたのか、どんな技法が使われているのかを知れば、より深く

作品と向き合えるようになります。

展覧会では、それぞれの絵についてるキャプチャーが案外あっさりしていますよねー^^;

「もう少し詳しく書いていただきたいなー」と思いながら、いつも観覧してます。

このように水彩画の歴史をたどることで、ただ絵を描いているよりも

より深く絵を理解することができますよ

水彩画がどのように発展し芸術として確立されていったのかを、古代から現代までの美術史に

沿って一緒に見ていきましょう。

「水彩画って小学校の図画工作で習う程度のものでしょ?」と思っている方にも、ぜひ、

その奥深さを感じていただければ幸いです。

古代の水彩表現(装飾と記録のための絵具)

水彩画のはじまりは古く、なんと古代エジプトにまでさかのぼります!

もしかしたら、それよりもずっと古い、という説もあります

意外と歴史は古いんですね!!!

紀元前3000年ごろ、パピルスや石板に天然顔料を使って描かれた装飾画や壁画がその起源だそうです。

これらは主に宗教的儀式や死後の世界の記録のためのものだったようです。

厳密に言うと、現代の水彩画とは技法は異なるそうです。

技術的には「水彩画の原始的な祖先」といえるかもしれませんが、画材や目的の違いから、

水彩画と完全に同一視はしない方が良さそうです^^;

古代エジプトの絵画は「水彩的な技法」ではあるものの、テンペラやフレスコに近い性質を

持っていたようです。

古代の水彩技法その他の技法

それぞれの技法の違いを比較すると以下のようになります。

| 技法 | 主な素材・定着剤 | 支持体(描く面) | 特徴・メリット | 制約・デメリット |

| 水彩画 | 水+ガム・アラビック | 紙 | 透明感があり、軽やかな表現が可能 | 水に弱く、耐久性が低い |

| テンペラ画 | 卵黄+顔料 (+水・酢) | 木板、布、紙など | 発色が鮮やかで、乾燥後も色が安定 | 乾きが早く、ぼかし表現が難しい |

| フレスコ画 | 水+顔料 (漆喰が定着剤) | 漆喰を塗った壁面 | 漆喰と一体化し、非常に高い耐久性 | 漆喰が乾く前に描き切る必要があり難易度高 |

一方、東洋では中国の「水墨画」が水の表現文化として独自の発展を遂げていました。

中国では紀元前から発展した「墨」の文化により、「水墨画」が独自の地位を築きました。

これは墨と筆、紙(または絹)を用いて描かれるもので、唐代以降に特に洗練されました。

水墨画の核心は、「水」と「余白」による空間表現にあります。

物の形を描くだけでなく、精神性や気品をも重視するこの技法は、単なる写実を超えて、哲学的・詩的世界観を反映します。

特に宋代には「文人画」として、思想的価値を持ち個人の内面表現と結びついて発展しました。

このような水墨画は、西洋の水彩画とは異なる素材・背景を持ちつつも、「水を通じた表現」という共通の方向性を持っています。

いずれも水を媒介とした芸術であり、人間の自然観や精神性が映し出されています。

中世ヨーロッパの水彩技法

中世ヨーロッパでは、写本の彩色や装飾に水彩技法が使われていました。

パラフィン紙にガッシュ(不透明水彩)や金箔を併用する技法もありました。

しかし、この時代の水彩はあくまで職人的な用途が中心でした。

| 作家/時代 | 支持体 | 手法・素材 |

| パルミジャニーノ | ベージュ紙 | 茶色インク+黒い石筆+ガッシュ |

| クリムト | キャンバス | テンペラ+油彩+金箔 |

| 中世テンペラ画作者群 | 板・金箔下地 | 膠下地+金箔+テンペラ(不透明彩色) |

| 現代紙工作作品 | 水彩紙や和紙 | 金箔接着(gold size)+ガッシュまたは水干絵の具 |

パルミジャニーノの作品を1つ紹介します

鏡に映った彼の自画像です

題名は『凸面鏡の自画像(Self-Portrait in a Convex Mirror)』 (部分)

弱冠21歳のときの作品です!

この作品の特徴は「鏡の歪みをそのまま描いたこと」です。

特に、手前に突き出した右手が異常に大きく描かれていて、遠近法と歪曲効果が融合した独特の

迫力があります。

これにより、観る者はまるで鏡越しにパルミジャニーノと目が合っているかのような、

不思議な感覚を覚えます。

出典 Wikimedia Commons

ルネサンスと博物画の時代(科学と芸術のあいだで)

16世紀に入ると、ヨーロッパではルネサンス(文芸復興)の潮流が成熟期を迎え、美術も大きな転換を遂げます。

この時代、ヒューマニズムと自然観察を基盤とする科学的精神の高まりが、絵画技法にも新たな地平を開きました。

その中で特に注目されるのが、植物画・昆虫画・博物画といった、観察と記録を目的とする絵画領域の登場です。

水彩画と博物学の結びつき

これらの絵画においては、対象を科学的に正確かつ精密に描写する必要がありました。

油彩では乾燥に時間がかかり、細部描写に不向きな面がある一方で、水彩は速乾性と透明性に優れ、繊細な色調表現や細密描写が可能であったため、博物画には理想的な技法となったのです。

観察と記録のために正確さ透明感も求められたこれら絵画には、水彩が非常に適していました。

| 作家名 | 主な作品 | 主な対象 | 技法・素材 |

| Jacob Hoefnagel | The Four Elements/Mira calligraphiae | 昆虫・植物・貝・動物など | パーチメント/水彩・ガッシュ・shell gold |

| Leonhart Fuchs | De Historia Stirpium | 植物(薬用植物) | 木版+手彩色(水彩) |

| Conrad Gessner | Historia Animalium | 鳥類・魚・昆虫・化石 | 木版画・銅版画+水彩彩色 |

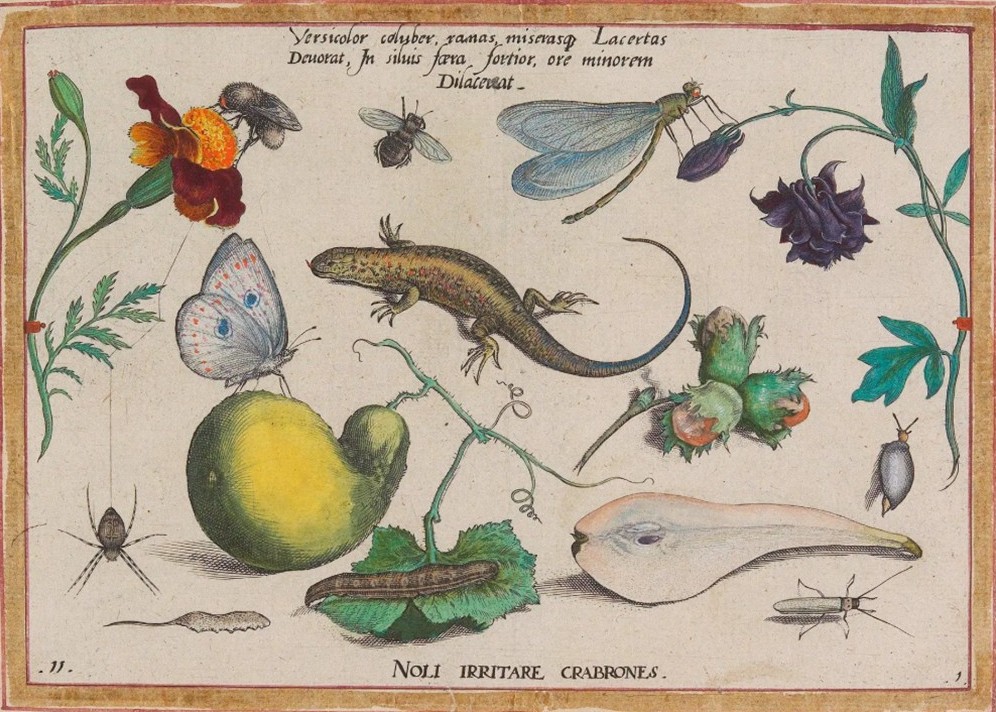

ヤコブ・ホーフナゲルと自然主義の先駆者たち

この流れの中で重要な役割を果たしたのが、ヤコブ・ホーフナゲル(Jacobus Hoefnagel, 1573–1630)です。

フランドル出身の彼は、画家・博物学者・版画家として活躍し、ルネサンス後期における自然主義的芸術の先駆者とされています。

ホーフナゲルは、昆虫、果実、花、爬虫類などを極めて写実的かつ構成的に描いており、芸術と科学、装飾性と正確性が高度に融合した作品群は後世の博物画に強い影響を与えました。

ヤコブ・ホーフナゲルの作品を紹介します

昆虫と動植物の細密水彩画です

植物図鑑の挿絵のような緻密さですよねー!

これらの作品は、芸術と博物学が融合していた時代の精神を体現していて、「見ること」「記録すること」「美を伝えること」が密接に結びついた文化的産物と言えそうです。

出典 アルテラが所有する図譜のデジタルアーカイブ

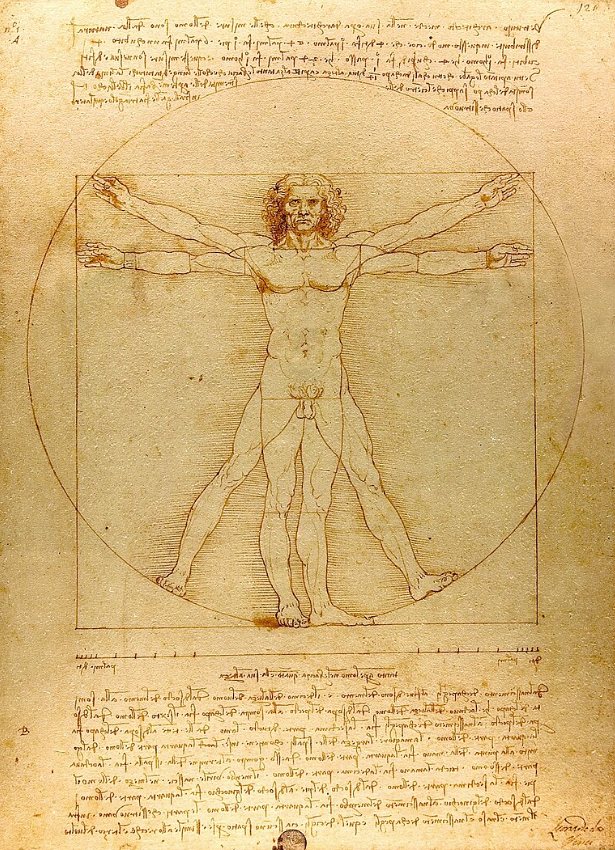

レオナルド・ダ・ヴィンチと水彩スケッチ

また、レオナルド・ダ・ヴィンチ(1452–1519)も、水彩技法をスケッチの中に取り入れていたことで知られます。

彼の人体解剖図や植物観察図には、インクや銀筆だけでなく、水彩による淡い着彩が用いられており、「観察する目」を持った芸術家=科学者としてのルネサンス的人物像を象徴しています。

レオナルドにとって絵画とは、「自然を理解するための手段」であり、水彩はその媒介として理にかなった選択だったのです。

下の絵はレオナルド・ダ・ヴィンチの「ウィトルウィウスの男」です(1490年頃)。

探検と自然観察の時代へ ― 18世紀の展開

この自然観察と水彩技法の結びつきは、17〜18世紀にかけてさらに発展を遂げます。

特にイギリスでは、帝国主義的探検の進展とともに、未踏の自然を記録・分類するための手段として水彩画が重宝されました。

特にイギリスでは、「旅する画家」の存在が一般化。

ポータブルな水彩セットが開発され、屋外でのスケッチに適した画材として水彩は大衆の間に浸透していきます。

このように、水彩技法は単なる芸術表現にとどまらず、自然観察・分類・記録という知的営みの中核に組み込まれていきました。

ルネサンスの精神が、視覚芸術に新たな機能と価値を与えたことは、水彩技法の美術史的展開における重要な転換点といえます。

蛇足ですが、別記事で書いたように、僕も手作りのスケッチセットで屋外スケッチを楽しんでいます^^

水彩画は道具が嵩張りませんので、確かに旅先でも使える描画法ですね。

| 作家名 | 主な活動時期 | 使用技法 | 主題 | 備考 |

| Sydney Parkinson | 1768–1771 | 水彩+ペン | 植物、動物、人物 | クック第一次航海に随行 |

| William Hodges | 1772–1775 | 水彩+油彩 | 南太平洋の風景、氷山、現地住民 | クック第二次航海に随行 |

| Joseph Banks | 1770年代以降 | 水彩画家を雇用 | 植物図 | 博物学記録として水彩を活用 |

| Paul Sandby | 1750s–1800 | 水彩+インク・鉛筆 | 国内風景(スコットランド、城跡) | 英国風景画の技法革新者 |

| Gainsborough | 1760s–1780s | 水彩・チョーク | 詩的風景、小川、木立 | スケッチ感覚での水彩画に優れる |

シドニー・パーキンソンの作品を紹介します

『Banksia integrifolia』という作品です

この作品は、イギリスの植物画家シドニー・パーキンソンが、キャプテン・ジェームズ・クックの第一次太平洋航海(1768–1771)に同行した際、オーストラリア東海岸で発見された植物 Banksia integrifolia(バンクシア・インテグリフォリア)を描いたものとのことです。

この植物は、オーストラリア固有のワイルドフラワーであり、のちに植物学者ジョセフ・バンクス(Joseph Banks)にちなんで「バンクシア属(Banksia)」と命名されました。

ヨーロッパ人によるオーストラリアの植物記録としては最初期のもののひとつであり、歴史的にも非常に貴重です。

出典 Wikimedia

19世紀 芸術としての水彩画の確立とターナーの登場

19世紀は、水彩画が単なる記録媒体や実用的スケッチの域を超えて、「純粋芸術」としての地位を確立した画期的な時代でした。

その中心人物が、先ほども出てきたイギリスの巨匠ウィリアム・ターナー(J.M.W. Turner, 1775–1851)。

水彩画を描く人なら一度は聞いたことがある超有名人。

ターナーとロマン主義の潮流

ターナーは、ロマン主義的精神に根差した風景画の革新者として知られ、自然の崇高さを光と色で描き出すことを目指しました。

彼は19世紀初頭から中期にかけて、頻繁にヨーロッパを旅し、スイス・アルプス、ライン川、フランス南部、イタリア(特にヴェネツィア)などを訪れ、それらの地の光景を数多くの水彩画に残しました。

水彩という媒体を用いることで、彼は油彩では到達しえなかった大気のゆらぎ、霧の濃淡、光の反射、そして自然が放つ詩的な情感を自由に描き出すことができました。

「風景を描く」というより、「風景が纏う空気そのものを描いた」とも評される彼の作品は、のちの印象派にも大きな影響を与えました。

これぞターナーという作品を紹介します

一つ目は、『Lake of Zug』という題名の1843年頃の作品

ターナーは19世紀初頭から中期にかけて、ヨーロッパを頻繁に旅し、スイス・アルプスや

その周辺の湖を訪れました。

スイス中部にあるツーク湖(Lake of Zug)は、ルツェルン湖の近隣に位置し、その静謐で

神秘的な水面と周囲の山々が、ターナーの美的感性を大いに刺激しました。

この作品では、ターナーらしい繊細な光の描写と空気感が存分に発揮されています。

湖面に反射する柔らかな光、遠くに霞むアルプスの山並み、そして画面全体を包む詩的な静けさ

が特徴です。

出典 Wikimedia Commons

二つ目は、『Venice from the Porch of Madonna della Salute』という題名の

1835年頃の作品です

この作品は、イタリア・ヴェネツィアにあるサンタ・マリア・デッラ・サルーテ聖堂

(通称「サルーテ聖堂」)の柱廊から見た風景を描いた、ターナー晩年の傑作です。

彼が何度も訪れたヴェネツィアの都市景観に強く魅了され、何点もの作品を残しましたが、

その中でもとりわけ詩情に富んだ一枚です。

ターナーは1833年から1840年にかけて何度もヴェネツィアを訪れ、その景観に深い感動を覚えました。

当時、ヴェネツィアは既に栄光の時代を過ぎ、やや衰退の兆しを見せていましたが、その“美の

斜陽”こそがロマン主義画家ターナーの感性に深く響いたようです。

この作品は、現地で描いたスケッチをもとにイギリス帰国後に完成させたもので、展示会でも

高い評価を得ました。

出典 Wikimedia Commons

水彩画の制度化と芸術的地位の確立

こうした表現の背景には、1804年に設立された英国水彩画協会(Royal Watercolour Society)の存在がありました。

同協会は、水彩画を油彩画と並ぶ芸術表現として位置づけるために設立された団体であり、展覧会の開催、技術の研究、教育の推進などを通じて、水彩画の地位向上を支えました。

19世紀後半には、ジョン・ラスキンなどの美術評論家も水彩の芸術的価値を評価し始め、ターナーの作品を中心にその美的特性が再認識されるようになります。

こうして水彩画は、装飾画や下絵から脱却し、独立した「絵画ジャンル」として確立されるに至ったのです。

日本の明治以降の水彩画

ここで、日本の水彩画の美術史に目を向けてみましょう

日本に本格的に西洋水彩画が入ってきたのは、明治時代以降です。

それまで日本には水墨画や大和絵といった「水と顔料」による表現文化がありました。

これらはいずれも筆を用い、水分量の調整によって滲みや濃淡を操る技法であり、形式は異なるものの水彩と共通する感覚的土壌を日本の美術はもともと備えていたといえます。

洋画教育と水彩技法の受容

明治維新による近代国家形成の過程で、西洋文化の積極的導入が進められ、洋画教育もその一環として取り入れられました。

明治政府は工部美術学校(1876年創立)や東京美術学校(現・東京藝術大学、1887年創立)などを設立し、イタリアやフランスから招聘した外国人教師のもと、西洋的な遠近法、陰影、写実性、油彩や水彩といった新たな技法が次々と紹介されていきました。

この時期、西洋水彩画は、油彩よりも手軽で扱いやすい技法として学校教育にも早く取り入れられ、美術教育の基礎訓練としても重要視されました。

筆の扱いに慣れていた日本人にとって、水彩は油彩に比べて馴染みやすく、東洋的感性との融合も比較的スムーズに進んだといえるのではないでしょうか。

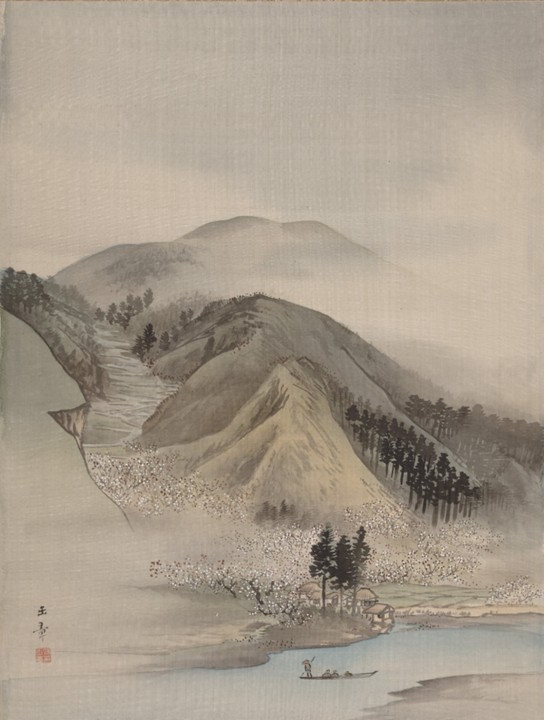

小堀鞆音と川端玉章 ― 日本的情緒と西洋技法の融合

このような時代背景の中で、西洋の水彩技法を研究しつつ、それを日本の歴史や風景、情緒と結びつけた作品を生み出した画家たちが現れます。

なかでも重要な存在が、小堀鞆音(こぼり とものぶ、1864–1931)と川端玉章(かわばた ぎょくしょう、1842–1913)です。

小堀鞆音は、歴史画の名手として知られ、明治政府の思想的プロパガンダを視覚的に伝える役割を担った画家でもあります。

一方、川端玉章は近代日本画の礎を築いた人物でありながら、西洋水彩の技法にも深い関心を示しました。

彼の作品は、西洋技法を借りながらも「日本の心」を描くことに成功しており、その後の日本画や水彩画における方向性を大きく方向づけました。

習作・スケッチ技法としての水彩の定着

明治以降、水彩画は独立した作品形式としてだけでなく、スケッチや習作、構図検討のための手段としても広く使われました。

油彩画や木版画、さらには日本画の下絵として、水彩による素描や色彩計画が行われるようになり、制作のプロセスに欠かせない技法として定着します。

特に、水彩は屋外での即時的な描写にも適していることから、風景画家や建築家、植物画家たちにも愛用されていきました。

この流れは、大正・昭和期にかけての日本の近代洋画運動にもつながっていきます。

小堀鞆音の作品を紹介します

『廃藩置県』(1871年)という作品です

臨場感のある緻密な、、、水彩画というより日本画ですね

小堀鞆音の《廃藩置県》は、単に昔の出来事を描いた「記録のための絵」ではありません。

この絵には、明治という新しい時代をどのように伝えるか、という大切な目的がありました。

当時の日本は、江戸時代の「藩」制度をなくし、すべてを政府のもとにまとめる「県」に変える

ことで、中央から国をひとつに動かす仕組みを作ろうとしていました。

この変化を、言葉だけでなく目で見てわかる形で伝えようとしたのがこの作品です。

この絵は学校での歴史教育にも使われました。

明治政府は、「日本はこうして変わってきたんだ」ということを、子どもたちにもわかるように、視覚で学ばせる道具として、こうした歴史画を重視していたのです。

出典 Wikimedia Commons

川端玉章の作品も紹介します

『川辺の花』(1887–92年)

「川辺の花」は、近代日本画の先駆者・川端玉章による、明治期を代表する詩情あふれる風景画です。

桜のような花が咲き乱れる川辺の風景を、柔らかな筆致と繊細な色彩で描いており、日本の自然の美を丁寧に表現しています。

出典 Metropolitan Museum

20世紀以降(多様化と現代アートへの橋渡し)

20世紀には、印象派や表現主義とともに水彩は自由な表現手段としてさらに発展します。

20世紀における水彩画の美術史上の位置づけは、それ以前の時代とは異なる複雑で多様な展開を見せました。

以下に主な視点からその位置づけを解説します。

水彩画の独立性と再評価

19世紀末までは水彩画は主に素描や下絵、旅行記録のための媒体とされ、油彩に比べて「副次的な技法」として扱われがちでした。

しかし20世紀に入ると、次第に水彩画は独立した表現媒体として再評価され、以下のような動きが見られるようになります。

- 印象派やポスト印象派の影響を受けて、水彩の即興性や透明感、軽やかさが表現手段として注目されるようになりました。

- 特にイギリスやアメリカでは、水彩画の展覧会や団体が活発になり、技法としての地位が向上します。

モダニズムとの関係

モダニズム芸術の流れの中で、水彩は以下のような特徴により好まれました。

- 即興性:モダニズム芸術は計画された構成よりも直感的な表現を重視する傾向があり、水彩はそのスピードと変化の即応性で支持されました。

- 素材の制限を逆手に取った革新性:水彩は混色や修正が難しいため、作家の決断力や感性が強く反映されます。これが新しい時代の芸術家たちにとって刺激的でした。

代表例をあげると以下のようになります。

- パウル・クレー(スイス生まれ):抽象性と詩的感性を融合させ、水彩で多くの作品を制作。

- ワシリー・カンディンスキー:初期の作品において水彩を多用し、抽象表現の探究に役立てました。

- ジョン・マリン(アメリカ):風景をテーマに水彩でダイナミックなモダン作品を展開。

アンリ・マチスやパウル・クレー、カンディンスキーなど、多くのモダンアートの巨匠たちが水彩を愛用しました。

彼らは、色彩やリズム、線の美しさを探求し、抽象や即興的な表現に水彩の可能性を見出しました。

パウル・クレーの作品を紹介します

『Seven Blossoms』という作品で、水彩と油彩とテンペラを使用しています

パウル・クレー晩年の代表的な作品の一つであり、抽象と具象とが溶け合う独自の詩的世界が展開されています。

タイトルの「七つの花」は、画面に配置されたシンボリックな形を指しており、それぞれが植物のようでもあり、人間や生命体のようにも感じられます。

クレーの作品の中でも、静かで深い作品です。

単に「花を描いた」絵ではなく、存在の本質や魂の静かな動きを描いた詩のような作品ですね。

出典 Wikimedia Commons

水彩とアヴァンギャルド

ダダイズムやシュルレアリスムといったアヴァンギャルドの動きの中でも水彩は用いられましたが、それはあくまで軽妙さ・不確定さという特性を活かすためでした。

- シュルレアリストたちは、自動筆記や偶然性を重視したため、水彩のにじみや偶発的な表情が合致。

- 水彩は、夢や無意識の視覚化にも適していたため、サブジャンル的に活用されました。

戦後の抽象表現主義と水彩

第二次世界大戦後、とくにアメリカを中心に抽象表現主義が台頭します。この動きの中でも、水彩は以下のように活かされました。

- 紙と水彩という即効性のある素材を使うことで、作家たちはエネルギッシュなドローイングや色彩表現を行いました。

- たとえばヘレン・フランケンサーラーやサイ・トゥオンブリーなどが、紙に描いた水彩作品でも高い評価を受けました。

また、東山魁夷や吉田博といった日本の画家も、水彩の透明感や風合いを活かして、独自の風景表現を確立していきます。

これらの巨匠の作品もとても有名で、代表作を掲示したいところなのですが

残念ながら著作権の関係でお示しできないのです。ごめんなさいm(_ _)m

このように水彩画は、もはや「手軽な画材」という枠を超え、絵画表現の主役の一つとして評価されるようになっていきました。

現代の水彩画(SNS時代とデジタルの融合)

21世紀に入って、水彩画は新しいステージに進みました

21世紀に入り、水彩画はかつてない進化を遂げています。

ただの絵画技法としてでなく、文化・社会の変化と深く結びついた、新たな表現領域へと広がりつつあります。

その原動力になっているのが、SNSとデジタル技術です。

InstagramやPinterest、YouTubeでは、世界中の水彩アーティストが毎日のように作品を投稿しています。

絵の完成形だけでなく、描いている途中の様子や、使っている道具、色の重ね方などをシェアすることで、見る人もぐっと親近感が湧きますよね。

特に「メイキング動画」や「描き方のチュートリアル」は人気で、これから水彩を始めたい人にとっても、とても参考になる情報があふれています。

「デジタル水彩」という新しいジャンル

さらに最近では、Procreate や Adobe Fresco といったアプリの登場で、タブレットを使って水彩風の表現ができる「デジタル水彩」も注目されています。

にじみやぼかしの効果もリアルに再現できるので、紙と筆がなくても気軽に水彩の世界に触れられます。

デジタルで描くことで、イラストレーターやデザイナーなど、これまで水彩に縁のなかった人たちもどんどん参入して、新しい表現が生まれています。

アナログ水彩の魅力と再評価

一方、昔ながらの紙と絵の具で描くスタイルも根強い人気があります。

世界各地で水彩画展やコンテストが開かれていますし、そこでは伝統的な技法の作品から、自由な発想で描かれた現代的なスタイルまで、さまざまな作品を観ることができます。

まさに“世界中がつながる水彩画の時代”と言えるかもしれません。

アナログもデジタルも、それぞれ良さがあり、どちらが正解というわけではないと思います。

自分らしいスタイルを見つけていく中で、こうした多様なアプローチを知っておくのは、きっと大きなヒントになるはずです。

おわりに(あなたの水彩画も、この長い歴史の一部に)

こうして振り返ってみると、水彩画は単なる「お気軽な画材」ではなく、人類の創造の歴史とともに歩んできた深い芸術文化であることがわかります。

水彩を学ぶことは、技法を身につけることだけでなく、この豊かで深い歴史と感性に触れることでもあります。

これからあなたが描く一枚も、きっとこの長い物語の続きを彩っていく一枚となります。

今回は水彩画の歴史を駆け足で、説明しました。

この記事が、あなたの画家生活の一隅を照らすヒントの灯りになれたら幸いです。

では、また。。。

こんにちは。水彩画家のBakkyです 日曜水彩画家を始めて20年程になります

皆さんは「水彩画って、いつから水彩画なの?」って思ったことありますか?

今回は、風景画を中心に水彩画の歴史について水彩画の巨匠の作品を交えながら説明したいと思います