この記事は10分で読めます(動画部分を除く)

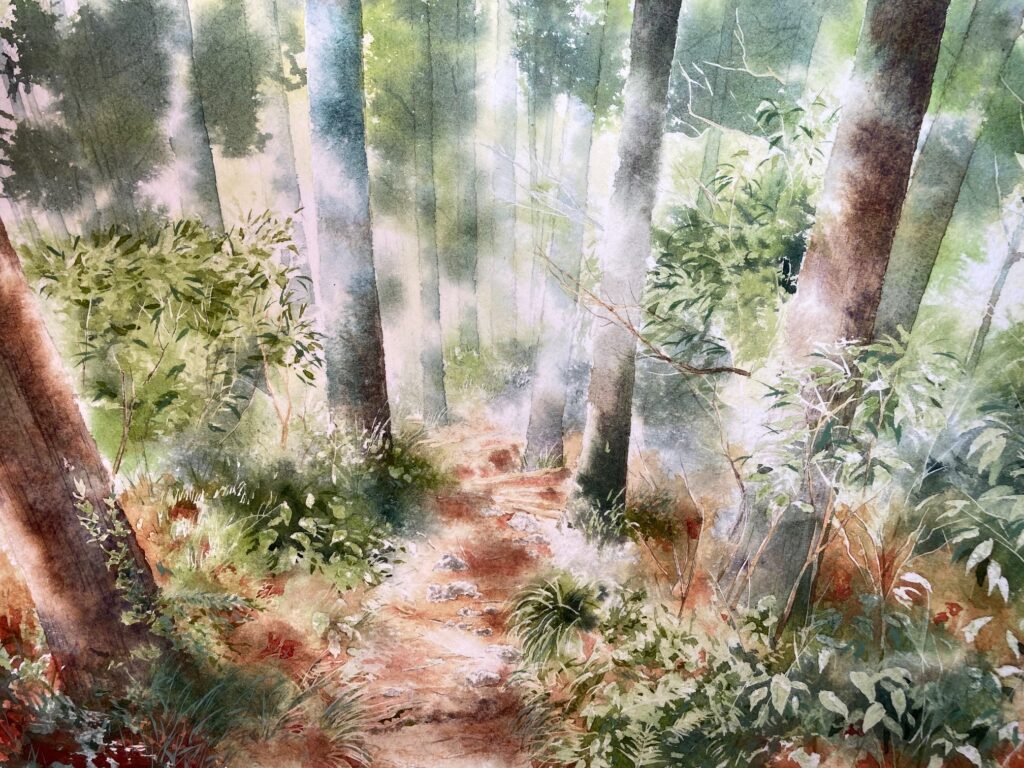

水彩画初心者でも森の風景を美しく描ける!下描き・マスキング・彩色の手順をやさしく解説。

光と陰を活かした表現方法を紹介します。

水彩画で風景を描いてみたいけれど、どこから始めたらいいか分からない…

そんな方におすすめなのが、今回ご説明する題材「森の風景」です。

木漏れ日の光や深い緑を表現することで、水彩画ならではの透明感を楽しめます。

この記事では、実際に描いた作品(上の絵)を例にして、この絵を実際に描くステップ

下描き → マスキング → 彩色 → 仕上げの手順を丁寧に解説します。

・森の風景画の描き方がわかります

・下描き、マスキング、彩色の一連の流れがわかります

・光の表現の手法がわかります

森の風景を描く魅力

森の風景を描く魅力とは何でしょうか?

僕は光と陰と静寂だと思います

木漏れ日の光と陰を紙の白で表現

森を描くときの一番の魅力は、やはり「光と陰のコントラスト」です。

天気の良い日には木々の間から差し込む木漏れ日が、柔らかな光の点となって地面や枝葉を照らします。

その光景は幻想的な雰囲気を帯びています。

水彩画では、この光を表現するために、紙の白さをそのまま残す技法がとても効果的です。

絵の具で塗りつぶさず、あえて空白を生かすことで、光が差し込んだような透明感や空気感を

感じさせることができます。

緑のグラデーションや色目の幅で奥行きを出す

また、森を表情豊かに描くには、黄色~緑色~青色の表現に工夫が欠かせません。

葉を単調な一色で塗ってしまうと、平面的でのっぺりとした印象になってしまいます。

黄緑から深緑、青みを帯びた緑や茶色を少し混ぜるなど、色目の幅を持たせることが大切です。

こうしたグラデーションをあちこちに置くことで、遠くの木々と手前の木々の距離感が際立ち、

森全体に奥行きと空気感が生まれてきます。

水彩画ならではの透明感とにじみを活かせば、静寂な森の中の空気まで感じる表現も可能です。

使用する道具と準備

今回使用した紙と筆と絵の具などをお示しします

水彩紙(中目300g/s以上の厚手)

今回は「LEGION STONEHENGE AQUA COLDPRESS(中目300g/s)」のF4サイズを使用

初めて使用したのですが、同じ中目300g/sでもWATERFORDやARCHESより紙の表面が弱いようです。

今回、マスキング液を剥がす時に紙の表面が少し荒れてしまいました(反省)。

マスキングを使用する場合はWATERFORDやARCHESのような頑丈な紙が良いですね。

筆と鉛筆

今回は、広い面を一気に塗る場面がなかったので、筆は面相筆のみ使用しました。

鉛筆:三菱uni Holder(芯の濃さ:B)

マスキング用筆:ネイルアート用です(100均で購入)

筆:面相筆(大・小)

絵の具

濃い葉の色:

PERYLENE GREEN(WINSER NEWTON)、PERMANENT SAP GREEN(同左)

明るい葉の色:

TRANSPARENT YELLOW(WINSER NEWTON)

地面や手前の幹の色:

OPERA(ホルベイン)、BURNTSHENNA(WINSER NEWTON)

QUINACRIDONE GOLD(ホルベイン)

20250811_032756909_iOS-1024x518.jpg)

マスキング液

ペンタイプもありますが、僕は昔からこのマスキングインク(ホルベイン)です。

水スプレー

100均で購入したものを使っています。

なるべく細かな霧状の水滴が満遍なく散布されるものが良いです。

安価にいろいろ販売されてますので、ご自分のお気に入りを見つけるとよいと思います。

下描きしましょう

下描きについて、心構えも含めて説明します。

まずは対象物の全体をざっと見て、何がどの辺にあるか確認

-1024x576.jpg)

今回の絵の題材です。

最初は、あまり細かなところに注目しすぎないことです。まずは全体を把握しましょう。

全体を見渡して風景の中に存在するものを把握することです。

今回の題材ですと、、、

・中央に蛇行した道が向こうへ伸びている

・道の周りに杉の木が立っている

・地面に草や幼木が生えている

・左斜め上から陽が差し込んでいて、木の幹や草などを照らしている

水平線と消失点を決める

水平線は、文字通り水平の線です。

消失点は視点を遠くに無限遠まで伸ばしたときに集約される1つの点です。

いずれも、下描きをするときに基準となるものです。

道や建物などは消失点に向かってだんだん小さくなるよう描いていきます。

大きな形を描く

風景の中の大きな形のものをざっくりと描いていきます(「あたり線」)。

まずは薄く。形が決まってきたら少し濃く描いていきます。

このとき、全体の構図に気を配りながら描いていきます。

細部を描く

小さな形のものを描いていきます。

どこまで詳しく描くかは自由ですが、下描きはある程度しっかり描くことをお勧めします。

マスキングや色塗りがスムーズに行えることと、構図や形がおかしいのに気づき易いからです。

全体を見渡して修正

少し離れたところから下描きを眺めてみて、構図や形がおかしくないか確認し、必要に応じて

修正します。

ここで、構図が上手くいってないと、完成したときに、「何かヘンに感じる絵」になってしまい

ますので、鉛筆の段階で納得のいくように修正するのが良いです。

必要以上に濃くしてしまった場合は薄くし、余計な線は消す

鉛筆の線は、水で濡らしたり色を塗ったあとでは取れにくいです。

必要最低限の濃さになるよう、消しゴム(練り消しゴムが良いです)で薄くしましょう。

特に絵のなかで一番明るく描く予定の辺りは、殆ど描いてない位の濃さにしましょう。

また、下描きし始めのときに描いた「あたり線」も余計な線なので消しましょう。

では、ここで下描きの実際を動画でごらんください

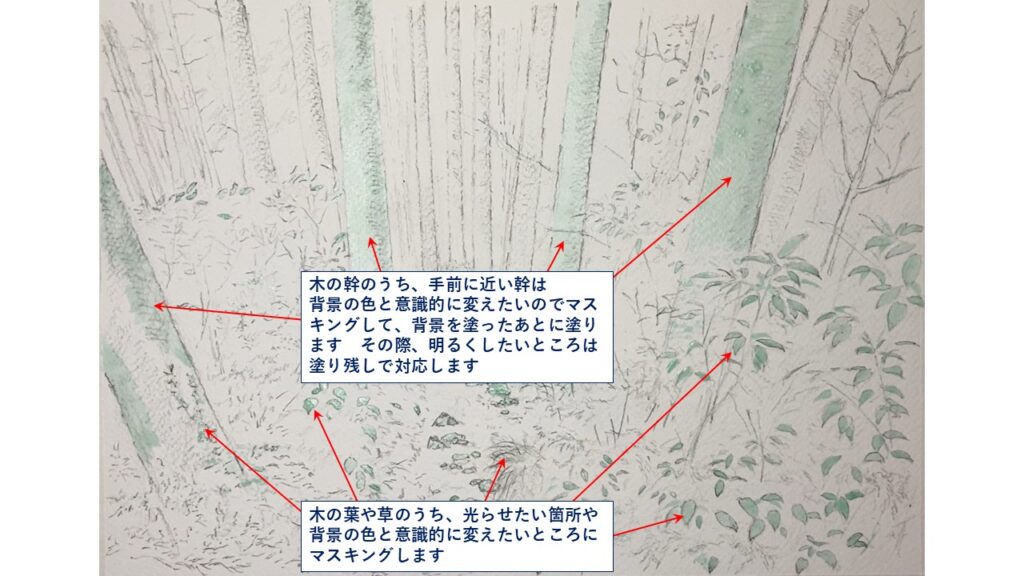

明るく描き残すところの処理

画面の中で明るくする箇所は絵の具を塗り残すことによって表現できます。

水彩画でいちばん明るいのは紙の白だからです。

このためには、、、

色を塗るときに筆をコントロールして塗り残す所を作る場合と、

予めマスキング液を塗って、紙に絵の具が付かないようにして塗り残す場合と、

があります。

今回の題材の森は、画面中に木々や葉が入り組んでいます。

こういった題材の場合は、一部にマスキングを使用した方が、木々や葉の存在感を出しつつ、

森の静寂感も表現できます。

光の当たっている葉や枝の部分をあらかじめマスキングしておくと、後の彩色で自然な輝きを表現できます。

なお、幹は比較的太く塗り残しが簡単なのでマスキングせず、塗り残しで対応します。

では、マスキングの動画をごらんください

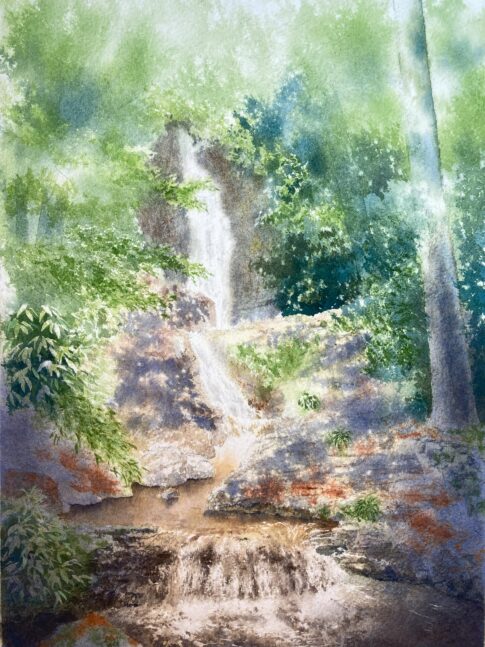

着彩しましょう

続いて、色を塗っていきます

着彩で気をつけていただきたい点を説明します

明るいところや遠景をまず塗ります

先ほども触れましたが、水彩画でいちばん明るいところは紙の白です。

その白を塗り残すことを意識しながら色を塗り始めます。

いちばん明るいところ(白)の周囲に塗るので、色目も明るい色で塗り始めます。

ここにおいては絵の具と紙の上の水分は、いずれも多めが良いでしょう。

もし、色を置いた瞬間に「濃すぎた!」と思ったら、すかさずスプレーで水を加えるか、筆の穂に付いている絵の具をティッシュか布巾で軽く落として、いま塗ったばかりのところの絵の具を筆で吸い取ってやれば良いです。明るくなります。

また、ティッシュで吸い取るのも手です。

ただし、ティッシュで吸い取るとティッシュの形の跡が残り易いのでご注意ください。

水のコントロールを意識する

森や林の茂みを描くときは、先にスプレーで水を吹いておいて、絵の具を置くと良いです。

スプレーの水滴が付いたところは絵の具が滲みやすく、水滴の付いてない乾いたところは、筆のタッチがそのまま残るようになります。

これら両者が入り交じることで、より自然に近い茂みの表現が可能になるのです。

このとき、スプレーする水の量や面積によっても、感じがかわります。

要らない紙のうえで練習して感覚を養うのが良いと思います。

遠景と中景と近景は手触り感に差をつける

画面に奥行き感をだすために、遠景と近景では手触り感に差をつけます。

遠景は滲みを多用して、ものの輪郭をあえてぼんやりさせます。

一方、近景はものの輪郭をハッキリさせて描きます。

このようにすることで、遠景と近景とに距離感を感じさせることができ、画面の奥行きを感じられる様になります。中景はこれらの中間的な塗り方です。

今回の題材の場合ですと、遠景の葉の茂みは、滲みでぼんやりと。

近景の葉の茂みは形をハッキリと。幹の皺も描きます。

なお、近景であっても、あまり細かく描きすぎると、絵が鬱陶しく感じることがあります。

なので、近景の葉も所々だけ形をハッキリ描き、それ以外は形を描かない方が良いと思います。

ここは作家さんの好みになりますので、一概に言えませんが、仕上げきる前に一度、筆を休めて、少し時間を置いて見直すと良いです。

光の位置を意識する

今回の題材では、森の中に木漏れ日が差し込んでいるところも表現するつもりで描きはじめました。

このような光の筋を表したい場合は、「光の筋をこの辺に作りたいのでココは塗り残そう」と

着彩する際に意識しながら描くと良いです。

今回の場合は左斜め上から光が差し込んでいる設定ですので、左上から右下へかけて伸びるような塗り残し箇所を作ると良いです。

塗り残しをすると共に、塗り残し箇所以外の暗いところを、より暗くなるように絵の具を追加することで、さらにハッキリします。

では着彩の前半をご覧ください

続いて、着彩の仕上げをご覧ください

これで完成です いかがでしたか?

仕上がりのチェックポイントとしては、、、、

・光と陰のバランスは自然か?(自分の感覚でだいじょうぶです)

・奥行きが感じられるか?

・色目のバランスは自然か?(ある色目に集中してないか)

です。

最初から完璧を目指さなくとも大丈夫です!

僕もすべての箇所をコントロールして描いているわけではないです。

置いた絵の具が水に乗って勝手に広がっているのに任せている部分が大半です。

水彩画は「偶然のにじみ」も魅力のひとつです。

楽しみながら繰り返し描いていきましょう。

まとめ

今回の記事では、下描き → マスキング → 彩色(前・後半) → 完成という流れで森の風景を

描く方法を紹介しました。

水彩画は慣れれば慣れるほど表現の幅が広がります。

ぜひ、ご自身でも動画を参考にしながら試してみてください。

では、また・・・

-485x322.jpg)

-485x366.jpg)

こんにちは! Bakkyです

今回は風景画の下描きから完成まで、丁寧にトータルで説明します